Centenario Alfa Romeo: il rovescio della medaglia

| 14 Dicembre 2015 | Inserito da Ombretta T. Rinieri under Area Metropolitana, Aziende, Cronaca, Cultura, ex Alfa Romeo, Imprenditoria, Personaggi, Sociale |

Commenti disabilitati

|

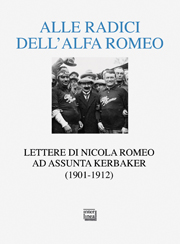

Le lettere Kerbaker e altri documenti svelano di Nicola Romeo un lato umano ed etico che è rimasto nascosto per molti anni e che nemmeno il saggio dello storico Duccio Bigazzi “Il Portello” aveva svelato prima

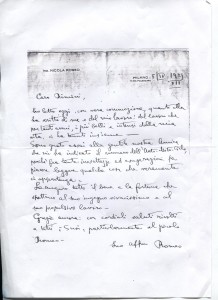

MILANO – “Quando si dice i casi della vita – commenta Paolo Frova, nipote di Assunta Bucci Kerbaker – perché è stato veramente un caso che io abbia rinvenuto in soffitta a distanza di un secolo esatto le lettere spedite da Nicola Romeo alla mia bisnonna. Riconoscendo nel mittente il fondatore dell’Alfa Romeo, ho consegnato tutto a mio cugino Andrea, che è lo scrittore di famiglia. E lui nella prefazione della raccolta ha citato lo storico Duccio Bigazzi, che combinazione era un mio compagno di liceo”.

MILANO – “Quando si dice i casi della vita – commenta Paolo Frova, nipote di Assunta Bucci Kerbaker – perché è stato veramente un caso che io abbia rinvenuto in soffitta a distanza di un secolo esatto le lettere spedite da Nicola Romeo alla mia bisnonna. Riconoscendo nel mittente il fondatore dell’Alfa Romeo, ho consegnato tutto a mio cugino Andrea, che è lo scrittore di famiglia. E lui nella prefazione della raccolta ha citato lo storico Duccio Bigazzi, che combinazione era un mio compagno di liceo”.

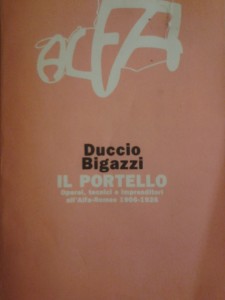

Duccio Bigazzi è l’autore del “Portello”. Un tomo di 662 pagine in cui lo studioso racconta gli avvenimenti della fabbrica fino al 1927. Dagli esordi della Darracq passando per l’Alfa. In buona misura si tratta di un saggio sociologico sul movimento operaio della prima fase dell’industrializzazione italiana fino all’avvento del fascismo. Gli assetti azionari, gli interventi bancari e le relazioni fra i soci delineano la classe padronale del tempo arricchitasi con la produzione bellica attraverso le commesse statali e l’impiego prevalente di militari sottopagati contrapposti agli operai interni “preparati” del periodo pre bellico.

Si racconta anche come la Romeo e la Fiat abbiano ottenuto dal Ministero della guerra i battaglioni più numerosi dei soldati libici che sarebbero stati tenuti in situazioni di quasi schiavitù e dell’impiego nelle officine, in un momento in cui gli uomini validi erano al fronte, di donne e minori. Che però in Alfa contarono per il 26 per cento della forza lavoro, la metà, rispetto a quel 50 per cento che avrebbe potuto in realtà occupare se la ditta avesse applicato appieno la normativa dell’allora governo. Bigazzi lo spiegò con la scelta di utilizzare i militari. Oggi,alla luce delle nuove rivelazioni sul carattere di Romeo, si potrebbe invece pensare che fu una scelta etica quella di lasciare fuori da un lavoro usurante e pericoloso i soggetti fragili. E’ un’altra chiave di lettura con la quale sarebbe stato interessante confrontarsi con Bigazzi se lo storico non fosse purtroppo scomparso da tempo.

Si racconta anche come la Romeo e la Fiat abbiano ottenuto dal Ministero della guerra i battaglioni più numerosi dei soldati libici che sarebbero stati tenuti in situazioni di quasi schiavitù e dell’impiego nelle officine, in un momento in cui gli uomini validi erano al fronte, di donne e minori. Che però in Alfa contarono per il 26 per cento della forza lavoro, la metà, rispetto a quel 50 per cento che avrebbe potuto in realtà occupare se la ditta avesse applicato appieno la normativa dell’allora governo. Bigazzi lo spiegò con la scelta di utilizzare i militari. Oggi,alla luce delle nuove rivelazioni sul carattere di Romeo, si potrebbe invece pensare che fu una scelta etica quella di lasciare fuori da un lavoro usurante e pericoloso i soggetti fragili. E’ un’altra chiave di lettura con la quale sarebbe stato interessante confrontarsi con Bigazzi se lo storico non fosse purtroppo scomparso da tempo.

Tornando al “Portello”, Bigazzi stesso ammetteva nell’introduzione del libro di aver portato avanti la sua ricostruzione basandosi sulla “pressoché totale assenza di carte aziendali per il periodo precedente al 1933” (in pratica nell’archivio aziendale mancherebbero le carte proprio di gran parte del periodo Romeo), e come abbia, per colmare la lacuna, dovuto fare riferimento sulla “corposa ma  frammentaria documentazione” contenuta negli “archivi pubblici”, su verbali del cda, sulle schede anagrafiche degli operai assunti dal 1915 e sulle carte private di Ugo Ojetti, il genero di Anselmo Gobba (socio di Romeo fin dall’accomandita), il quale dopo la morte del suocero entrerà nella dirigenza dell’Alfa Romeo in rappresentanza degli interessi della moglie Fernanda Gobba, divenendone anche presidente per un certo periodo.

frammentaria documentazione” contenuta negli “archivi pubblici”, su verbali del cda, sulle schede anagrafiche degli operai assunti dal 1915 e sulle carte private di Ugo Ojetti, il genero di Anselmo Gobba (socio di Romeo fin dall’accomandita), il quale dopo la morte del suocero entrerà nella dirigenza dell’Alfa Romeo in rappresentanza degli interessi della moglie Fernanda Gobba, divenendone anche presidente per un certo periodo.

Il saggio di Duccio Bigazzi, ha avuto il merito di fotografare le condizioni e le lotte operaie del primo ‘900 prendendo spunto in particolare dalle vicende dell’Alfa Romeo. Peraltro identiche a quelle di tantissime altre aziende di quel periodo, come appare chiaro nel saggio dal racconto sui turbolenti scioperi e serrate generali (importanti quelle del 1913) con cui gli operai cercavano di migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro.

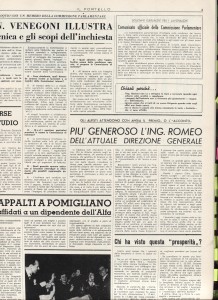

Tuttavia Bigazzi, nel suo monumentale lavoro non ha potuto, perché privo della documentazione, o non ha voluto perché non pertinente con la sua ricerca, mostrare l’altra faccia della medaglia della  figura di Nicola Romeo: quella di un imprenditore napoletano trapiantato al Nord, con alle spalle una gioventù di sacrifici e studi, che aveva le sue ragioni del cuore e un’etica negli affari come spiegano oggi le lettere ad Assunta Kerbaker, le donazioni filantropiche all’ospedale maggiore, la lettera di riconoscenza che Romeo scrive nel 1929 all’ingegner Giorgio Rimini (dimostrando così come lui tenne sempre in alta considerazione il suo direttore commerciale di origine ebraica) e il riconoscimento che i suoi stessi operai, nel 1955, a distanza di molti anni dalla sua morte (avvenuta nel 1938), ancora gli tributavano sul foglio aziendale interno “Il Portello”. Lo stesso nome con cui Duccio Bigazzi titolò il suo saggio. E forse ciò, non fu un caso.

figura di Nicola Romeo: quella di un imprenditore napoletano trapiantato al Nord, con alle spalle una gioventù di sacrifici e studi, che aveva le sue ragioni del cuore e un’etica negli affari come spiegano oggi le lettere ad Assunta Kerbaker, le donazioni filantropiche all’ospedale maggiore, la lettera di riconoscenza che Romeo scrive nel 1929 all’ingegner Giorgio Rimini (dimostrando così come lui tenne sempre in alta considerazione il suo direttore commerciale di origine ebraica) e il riconoscimento che i suoi stessi operai, nel 1955, a distanza di molti anni dalla sua morte (avvenuta nel 1938), ancora gli tributavano sul foglio aziendale interno “Il Portello”. Lo stesso nome con cui Duccio Bigazzi titolò il suo saggio. E forse ciò, non fu un caso.

Ombretta T. Rinieri

Leggi anche:

1915-2015, Centenario Alfa Romeo

Centenario Alfa Romeo, il Nicola Romeo filantropo

Centenario Alfa Romeo, l’educazione alle “idealità alte”

Centenario Alfa Romeo, da un baule di casa Kerbaker le lettere di un giovane Nicola Romeo

Centenario Alfa Romeo, quando negli affari c’era un’etica e una responsabilità sociale

Alfa Romeo, ecco la vera storia dimenticata